Momijigari

Les mots en disent parfois beaucoup plus sur un pays que le sens strict de leurs modestes consonnes.

Au Japon, le terme momijigari désigne rien de moins que l’observation des feuillages d’automne. Proche du hanami (la contemplation des fleurs, en premier lieu celles des sakura, les célèbres cerisiers japonais), la tradition existerait depuis des siècles, passe-temps de la noblesse devenue rituel populaire. Et c’est vrai qu’ils sont superbes, ces momiji (érables) écarlates, tout à la fois flamboyants et délicats, qui éclatent en un feu d’artifice de rouges, d’orange et d’ambre.

Pour l’Occidental, comme souvent au Japon, l’activité garde quand même une part de mystère. Est-on censé regarder les érables rougissants à la loupe ? Ou de loin ? Pousser de bruyants cris de joie ou prendre un air pensif et pénétré ?

On ne comprend pas tout et c’est très bien comme ça. Avant de descendre sur le tarmac de Narita Airport, l’étranger doit laisser dans l’avion sa grille de lecture occidentale, lâcher prise et se laisser porter, presque flotter. Accepter d’être un peu Lost in Translation, pour reprendre le titre de ce film qui décrit si bien l’effet étrange que le Japon a sur le visiteur.

Ceci fait, on pourra apprécier le momijigari et le komorebi – la lumière du soleil diffusée à travers les feuilles des arbres –, et méditer sur ce haïku célèbre du poète Ryôkan :

Elle se montre de dos

Elle se montre de face

La feuille virevoltante de momiji

Regarder passer Gamède

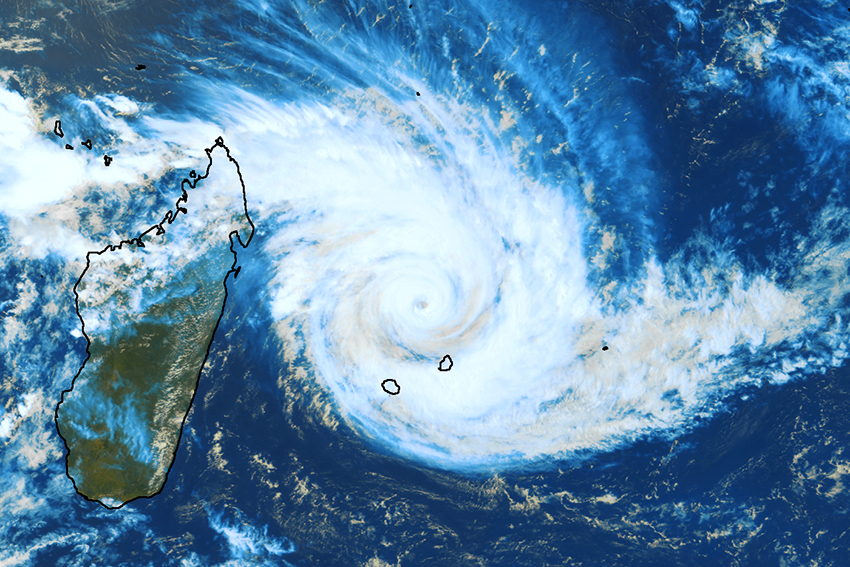

Il faisait parler de lui depuis quelques jours déjà. Sa traîne neigeuse sur les images satellite avait obscurci le ciel, accéléré le mouvement des nuages, creusé la mer assombrie et hachée d’écume. À 400 km au NNW de l’île, il laissait déjà planer un doute, alternant rafales et moments de calme étranges, suspendus.

Et puis, au matin, Gamède est arrivé. La mer a cessé de lutter et s’est laissée dominer. Bruit incessant du vent sifflant dans les encoignures des portes, sons sourds, au loin, de tôles arrachées, de portes qui claquent. Et de nombreux autres, non identifiés. Dehors : palmiers échevelés et rideau de pluie incessant traversant l’air presque à l’horizontale. Gamède, cyclone tropical intense, a pris possession de l’île Maurice. Alerte de classe 3. Tout est gris.

Me voilà bloqué à l’hôtel, eau et électricité coupées. Gamède est maintenant à 200 km au nord-ouest. Il n’y a plus d’horizon. Seulement le fracas. Quelques touristes, aux balcons, filment la débandade de leurs vacances tropicales. Cela fait maintenant près de 10 heures que le cyclone a pris possession de l’île. Pour passer le temps, je compte les filaos couchés sur la plage. Un de plus tombe sous mes yeux. Le bruit du vent a totalement masqué le bruit de sa chute. Un dense rideau de pluie voile le paysage comme du papier calque. Les vagues furieuses se déchirent sur la plage. Dès que l’horizon s’éclaircit un peu, on aperçoit un porte-container qui s’est dangereusement rapproché de la côte.

Au matin du deuxième jour, le ciel commence à s’éclaircir. Trop épuisés pour voler dans cette furie, les oiseaux attendent au sol, vent debout, l’air épuisé et hagard, que le cyclone lâche son étreinte sur les éléments. Le vent souffle encore avec violence, ramenant dans les chambres, par chaque interstice, des fragments de végétaux et de terre humide. Quelques voitures se remettent à circuler, donnant le signal d’une possibilité d’escapade à des grappes de touristes en quête de frissons, mais vite rentrés à l’abri.

Des chiens, affamés et trempés, errent sur la plage éventrée par la mer et le vent, piquent un sprint, s’arrêtent, hument l’air, se couchent, se relèvent, tournent en rond et se coursent. Queue entre les jambes, ils finissent d’éventrer les rares poubelles et échangent des coups de crocs lorsqu’ils se croisent.

[Le cyclone Gamède a touché l’île Maurice – et la Réunion – entre le 24 et le 26 février 2007. Le vent maximum enregistré sur l’île Maurice a atteint 158 km/h.]

Photo © Météo-France

Image satellitaire Meteosat7, le 24/02/2007 à 1100 : cyclone Gamède sur la Réunion.

Divine surprise

Le cloître de l’abbaye de Cadouin est une pure merveille. Au cœur du Périgord dit « pourpre », il met des étincelles dans les yeux des collégiens, des touristes de passage et des membres de la Commission du patrimoine mondial (qui ont inscrit l’abbaye dans sa liste en 1998) avec ses délicats entrelacs de pierre claire, la flamboyance de ses motifs gothiques et ses étonnantes clefs de voûte pendantes, figurant côte à côte anges et pêcheurs.

Sa beauté et son somptueux état de conservation ne sont cependant pas les seuls à avoir assis sa réputation. L’abbaye, fondée au XIIe siècle, a en effet attiré des milliers de pèlerins car elle renfermait un suaire, arrivé ici de façon mystérieuse, qui aurait ceint la tête du Christ. Pendant près de huit siècles, à partir de 1117, on vint ici s’agenouiller devant la sainte étoffe – à laquelle on prêta plus de 2 000 miracles aux XIV et XVe siècles – et la porter en procession.

Mais les miracles ont parfois une fin. En 1934, interloqués par certains motifs de l’étoffe, des scientifiques révèlent qu’il s’agit d’un tissu vraisemblablement fabriqué en Égypte au XIe siècle et qu’il comporte des caractères en arabe ancien en l’honneur de Mahomet et d’Allah. Il faut dès lors se rendre à l’évidence : pendant des siècles, toute la chrétienté est venue se prosterner sur une fausse relique et un vrai tissu musulman…

Ironie de l’histoire, les « miracles » de Cadouin étaient notamment liés à la folie : les « fous », ou ceux supposés tels, venaient toucher le suaire pour guérir des errances de leur esprit. La foi, dit-on, se passe de preuves.